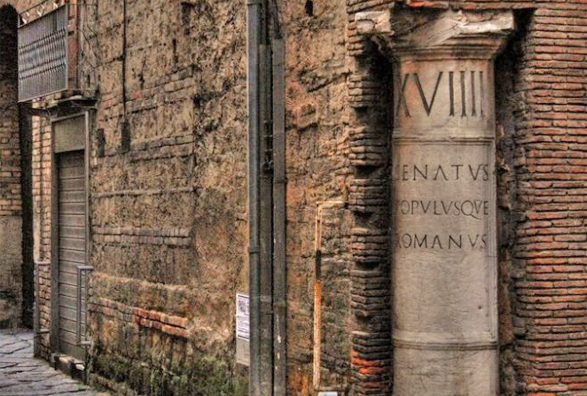

Passeggiare per il cuore di Aversa è come attraversare un racconto stratificato, dove ogni pietra nasconde una storia più antica. Lungo i vicoli del centro storico, tra facciate barocche e palazzi medievali, si celano tracce di un passato molto più remoto: frammenti di epoca romana, blocchi scolpiti, pezzi di colonne e conci in tufo, tutti reimpiegati nei muri delle abitazioni, agli angoli delle strade, nelle strutture delle chiese. Non si tratta di elementi ornamentali isolati, ma della testimonianza concreta di una continuità materiale che attraversa i secoli, e che racconta come Aversa, sorta nel Medioevo, abbia letteralmente preso forma anche a partire dalle rovine dell’antica Campania.

Questo fenomeno del riuso architettonico, noto agli archeologi come spolia, è ben documentato nel contesto aversano. In assenza di un grande centro urbano di età classica sul posto, il materiale di recupero proveniva con tutta probabilità dalle città vicine, in particolare da Atella, antica colonia osca e poi romana, situata a pochi chilometri di distanza. Numerosi studiosi, nel corso del tempo, hanno ipotizzato che parte dei materiali utilizzati per costruire i primi edifici civili e religiosi di Aversa provenissero proprio da lì, trasportati a mano o su carri lungo le antiche vie di collegamento ancora attive nei primi secoli del Medioevo.

Gli elementi di epoca romana sono visibili in molte parti del centro. Alcuni si trovano incastonati nei basamenti di palazzi signorili, altri sono utilizzati come cantonali o soglie. È frequente imbattersi in blocchi di tufo squadrati, chiaramente non contemporanei rispetto al resto della muratura, che presentano lavorazioni compatibili con quelle del periodo imperiale. Si tratta spesso di materiali provenienti da edifici pubblici, tombe monumentali o strutture di servizio, smantellate dopo l’abbandono delle città romane o in seguito a terremoti e guerre. Il riuso, in questo contesto, non era solo una soluzione pratica. La scarsità di risorse, la necessità di ricostruire rapidamente o di fondare nuovi insediamenti su aree già frequentate, rendeva naturale il recupero di ciò che era disponibile. Ma il riutilizzo delle pietre antiche aveva anche un valore simbolico: incorporare elementi romani significava, in un certo senso, appropriarsi dell’autorevolezza e della solidità di una civiltà che, sebbene decaduta, continuava a rappresentare un modello di riferimento.

Un caso emblematico è rappresentato dalla zona attorno all’ex abbazia di San Lorenzo ad Septimum, a breve distanza dal centro odierno, dove gli scavi archeologici hanno documentato la presenza di strutture romane inglobate negli edifici medievali. Le indagini effettuate nella navata della chiesa hanno riportato alla luce un muro in opus reticulatum con inserimenti in laterizio, tipici dell’età tardo-repubblicana o dell’inizio dell’età imperiale. La costruzione venne successivamente adattata alle esigenze del nuovo culto cristiano, divenendo parte integrante della nuova architettura sacra. Qui il riuso non fu solo funzionale, ma strutturale: il passato divenne letteralmente fondamento del presente. Nel centro urbano di Aversa, il riutilizzo si nota anche in contesti meno monumentali. In diversi edifici, sia religiosi che civili, sono stati identificati frammenti di cornici, basi di colonne e conci lavorati di provenienza romana.

Alcuni di questi elementi sono stati inseriti senza modifiche, altri adattati alle nuove esigenze costruttive. Spesso, la loro collocazione è irregolare, segno di un impiego empirico ma efficace. Il riuso, insomma, si rivela come un filo conduttore tra mondi differenti, un modo per tenere insieme le fratture della storia attraverso la materia. Il fenomeno assume un significato particolare se inquadrato nel contesto di trasformazione che investì l’area tra la fine dell’Impero Romano e la piena affermazione dei poteri normanni. Dopo il crollo delle strutture statuali e il progressivo abbandono delle grandi città, la Campania assistette a un ridisegno del territorio basato su piccoli insediamenti rurali, nuclei religiosi e presidi militari. Aversa stessa, fondata nell’XI secolo dai Normanni, sorse come punto strategico lungo i vecchi assi viari, trasformati in percorsi secondari ma ancora vitali per gli scambi.

Il riciclo dei materiali antichi fu parte integrante di questo processo di ricostruzione e riappropriazione del territorio. Oggi, la presenza di questi frammenti non è solo un dettaglio per studiosi o archeologi: rappresenta una risorsa culturale per la città. Valorizzarli, renderli visibili, raccontarli attraverso percorsi urbani o iniziative di divulgazione, significherebbe restituire senso a una parte del patrimonio che rischia di passare inosservata. Perché quelle pietre, che da secoli resistono incastrate nei muri, non sono semplici ruderi: sono il tessuto connettivo di una storia che continua a parlare, se le si presta ascolto.

GIUSEPPE CRISTIANO