A rendere i Campi Flegrei un caso unico nel panorama vulcanico mondiale non è solo la loro storia geologica o il rischio che rappresentano. È il fatto che, da millenni, questo territorio non smette di attrarre vita, cultura, immaginazione. È come se, nonostante tutto – o forse proprio per questo – la caldera esercitasse una forza centripeta. Invece di svuotarsi, si popola. Invece di spaventare, seduce.

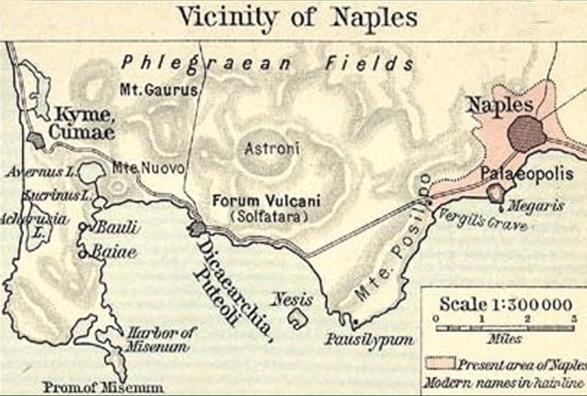

Questa contraddizione abita nella storia stessa del luogo. I Greci vi fondarono colonie, i Romani vi costruirono ville sontuose, templi, teatri. L’antico lago d’Averno – che oggi sembra un placido specchio d’acqua circondato da vegetazione – era considerato l’ingresso agli Inferi. Virgilio lo rese eterno nell’Eneide, immaginando Enea discendere proprio lì per incontrare le anime dei morti. Ma non era solo letteratura: i vapori sulfurei che ancora oggi si levano dalla Solfatara alimentavano il mito, offrendo una base concreta all’idea che la terra, in certi punti, potesse aprirsi sull’aldilà.

Nel Rinascimento, scienziati e viaggiatori affrontavano il “gran cratere” come un laboratorio naturale. Kircher, uno dei padri dell’indagine vulcanologica, visitò la Solfatara nel Seicento e ne scrisse con stupore misto a timore. Quel “respiro della terra” era visto come manifestazione del sublime: qualcosa che sfuggiva al controllo umano ma che, proprio per questo, meritava osservazione e rispetto.

Oggi, quel rispetto si è fatto più razionale, ma resta carico di tensione. Le aree vulcaniche, in generale, producono un effetto ambiguo: attraggono e respingono, generano ricchezza e rischio, fertilità e rovina. I Campi Flegrei non fanno eccezione. Da un lato, rappresentano un ecosistema straordinario, con biodiversità legata alle emissioni termali, ai suoli minerali, alle variazioni climatiche locali. Dall’altro lato, sono uno dei territori a più alto rischio vulcanico d’Europa.

Eppure, il discorso pubblico tende spesso a dimenticarli. Forse perché mancano immagini forti, come la lava del Vesuvio o la vetta innevata dell’Etna. Forse perché il tempo del vulcano non coincide con il tempo dei media. Il bradisismo non fa notizia, finché non incrina una casa. L’allerta gialla non buca lo schermo, finché non diventa evacuazione. E così si costruisce un silenzio. Un silenzio che non è solo assenza di rumore, ma assenza di narrazione.

Eppure, raccontare i Campi Flegrei significa raccontare l’intreccio tra natura e società, tra geologia e urbanistica, tra memoria e futuro. Significa affrontare domande scomode: perché si continua a costruire in zona rossa? Perché non si educa la popolazione al rischio con la stessa intensità con cui si promuove il turismo termale? Perché si ignora il fatto che una parte della pianificazione urbanistica locale non tiene conto della mappa del vulcano?

La risposta non è semplice. C’è, certamente, una componente economica. Il territorio ha bisogno di sviluppo, e spesso sviluppo fa rima con edilizia. C’è una componente politica: decidere di non costruire significa scontrarsi con interessi forti. Ma c’è anche una componente culturale: la difficoltà ad accettare che viviamo in un luogo fragile, dove la normalità è un equilibrio provvisorio.

La caldera, intanto, resta lì. Non dorme, ma si muove. Respira. I geologi parlano di “sistema vulcanico in evoluzione”. Un’espressione tecnica che tradotta in parole semplici vuol dire: niente è fermo. Sotto i nostri piedi, il magma risale, i gas si accumulano, le pressioni cambiano. È un sistema aperto, complesso, non lineare. Può restare così per decenni, oppure cambiare improvvisamente.

Ma non è solo il sottosuolo a cambiare. Cambia anche il modo in cui scegliamo di vivere questo rischio. La conoscenza scientifica oggi è un alleato potente: possiamo monitorare, prevenire, simulare scenari. Ma tutto questo serve solo se viene condiviso, discusso, tradotto in comportamenti. In coscienza collettiva. Perché il rischio non si abita soltanto: si gestisce. O si subisce.

Ecco perché i Campi Flegrei non sono solo un problema geologico, ma un caso emblematico di rapporto tra essere umano e ambiente. Un invito, forse, a ripensare il nostro modo di stare al mondo. A capire che non tutto è dominio, che non tutto può essere piegato alla volontà di espansione. A riconoscere, finalmente, che vivere accanto a un vulcano è anche – e soprattutto – un atto di consapevolezza.

Giacinto RUSSO PEPE