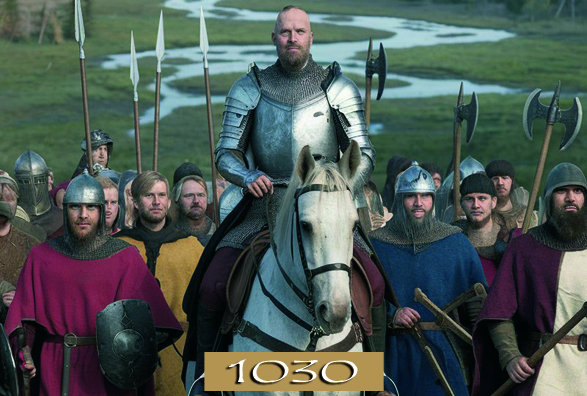

Da tempo chiediamo di smettere una volta e per sempre di giocare con le date, i numeri e le parole riguardanti la storia di Aversa. Ad Aversa, invece, si continua parlare del 1022 come data di fondazione della città, anzi, per la verità, l’ultima trovata è stata la messa in discussione sia del 1022 (data tutta da dimostrare) sia del 1030, data riconosciuta ufficialmente da tutti gli storici a livello mondiale e dimostrata da documenti ufficiali. Anticipare di otto anni la data di nascita di Aversa senza portare prove scientifiche ci espone a critiche feroci da chiunque conosca i modi e i termini affinché una qualsivoglia scoperta possa essere definita tale. La data del 1022, fino alla definizione di un chiaro processo epistemologico, non può essere in alcun modo ritenuta la data ufficiale di fondazione di Aversa. Anni fa pubblicai un articolo incentrato su una circostanza che è sotto gli occhi di tutti: “ad Aversa diventa possibile anche l’inverosimile”.

Dei privati cittadini si sono arrogati il diritto di decidere motu proprio dove, come e quando è stata fondata la nostra città… Quello che contesto, con decisione, è il metodo storiografico col quale si è giunti a modificare la data, anticipandola di otto anni. Il problema, infatti, non è, paradossalmente, quando sia stata fondata Aversa: il busillis è in base a quale metodo storiografico si è giunti a stabilire che Aversa sia stata fondata nel 1022 e non nel 1030. Quando si scrivono opere concernenti eventi storici, non solo è doveroso procedere all’identificazione e alla pubblica segnalazione di ogni minimo particolare che possa far riconoscere l’effettuazione di un’indagine critica preventiva e l’utilizzo delle metodologie adoperate, ma anche, e soprattutto, far conoscere quale sia stato il “Processo di Referaggio” portato a termine prima della pubblicazione delle nuove conclusioni.

Quando si pubblica un’opera storica o scientifica sotto forma di saggio, monografia o opera collettanea, occorre necessariamente rispettare procedure standard internazionali che sono definite: “Processo di Referaggio”. La casa editrice, l’università, la rivista, deve sottoporre il lavoro dell’autore a un processo di verifica che coinvolge numerose persone, tutte specializzate in quel settore. Queste persone si chiamano “referee”. Di norma sono studiosi indipendenti esperti di una determinata materia, incaricati di esaminare ed esprimere un parere critico sulle opere (saggi, studi, scoperte scientifiche ecc.) prima della loro pubblicazione. Nel mondo anglosassone il loro lavoro è definito processo di «peer review» (revisione paritaria).

Se un’opera non è prima valutata da “pari” dell’autore e ritenuta, in conformità a una metodologia precisa, idonea alla pubblicazione, la casa editrice, l’università, la rivista specializzata, si guarda bene dal pubblicarla. Nessun lavoro, che prima non sia stato sottoposto a un “processo di referaggio”, può essere preso in considerazione a livello accademico. Mi piacerebbe, quindi, conoscere quali procedure di referaggio sono state utilizzate per determinare che il 1022 sia l’anno ufficiale di “fondazione” di Aversa. Mi piacerebbe sapere se, dove, come e quando questa importante “scoperta” sia stata sottoposta a un processo di verifica e quali siano stati i criteri adottati per la scelta dei “referee”.

Mi piacerebbe sapere se sono stati scelti professori ordinari di Storia medievale, associati o ricercatori. Se il referaggio sia stato eseguito con il sistema della revisione “cieca” o a “doppio cieco”. Nel primo caso, l’identità dell’autore non è nota ai “referee” per evitare che l’eventuale conoscenza possa viziare il risultato. Nel secondo caso, detto “double blind review”, l’autore elimina dall’opera qualsiasi informazione che possa farlo identificare. Questo sistema, che assicura il completo anonimato dei soggetti coinvolti, è il più utilizzato al mondo. Sarebbe interessante, inoltre, sapere se i “referee” hanno svolto la loro attività a titolo gratuito oppure oneroso, e se hanno valutato gli aspetti legati a eventuali conflitti d’interesse tra l’autore e il risultato delle “scoperte”. Fondamentale, poi, scoprire le linee guida utilizzate per la valutazione e quali parametri sono stati scelti: originalità, rilevanza scientifica, rigore, metodo logico, bibliografia, coerenza storica, ragionevolezza dei risultati, condivisione da parte di esperti del settore, esistenza di pareri discordi già sottoposti a revisione e accettati. Insomma, prima di ufficializzare la modifica di un dato storico riconosciuto e vecchio di ben 995 anni, sarebbe bene discutere “seriamente” della questione.

Trovo davvero imbarazzante, il quasi assoluto silenzio degli accademici delle facoltà aversane sulla determinazione della data di nascita della città che li ospita. Ma quest’assordante silenzio, che ha avviluppato la faccenda a guisa delle nebbie che trovarono i normanni quando per la prima volta si accamparono nelle nostre campagne paludose, non può certo farlo cessare un semplice articolo. Come dicevano i latini: “adducere inconveniens non est solvere argumentum” (portare eccezioni non è risolvere la questione). La faccenda, però, andrebbe risolta in tempi brevi. Non è ammissibile, infatti, che tutto sia lasciato all’iniziativa di pochi che, spero in buona fede, ritengono del tutto normale che la data di nascita di una città possa essere cambiata senza un serio, prolungato e condiviso dibattito culturale, avvalorato e confermato con metodi scientifici. Premesso che sono sicuro che non sia questo il caso, ritengo necessario fare un breve cenno al “bias”.

In psicologia cognitiva esiste un giudizio o pregiudizio che non obbligatoriamente collima con l’evidenza dei fatti. Il bias, questa è la sua definizione, si sviluppa nell’autore di un testo sulla base d’interpretazioni del tutto personali di dati, informazioni, risultati di studi e ricerche, che possono anche non essere minimamente connessi tra loro. Nella maggior parte delle errate interpretazioni di evidenze scientifiche è il bias a portare l’autore a pericolose carenze di oggettività delle conclusioni cui perviene.

Chi va in giro nelle scuole, a dare per assodato un dato storico, lo può fare esclusivamente in base alle risultanze positive del metodo scientifico col quale quel dato è stato acquisito. Il compito del referaggio è proprio quello di valutare se i risultati di uno studio sono stati ritenuti validi solo perché l’autore ha rafforzato le proprie teorie con spiegazioni di comodo, o ha considerato importanti eventi di poco conto, se ha considerato di primo piano elementi marginali trascurando quelli significativi perché contrastavano con le proprie idee, se ha commesso errori nelle proprie deduzioni non applicando regole valide e condivise dal mondo scientifico. Per queste ragioni (e per altre) la data del 1030 fino alla definizione di un chiaro processo epistemologico deve essere ritenuta la data ufficiale di fondazione di Aversa, senza se e senza ma!

Ugo Persice Pisanti