Le persone che vivono sui Campi Flegrei convivono con qualcosa di più profondo del rischio. Convivono con la possibilità. Possibilità di un’eruzione, sì, ma anche di uno scarto improvviso, di un imprevisto fuori scala. Di uno di quei momenti che trasformano il futuro in cronaca. Ed è proprio questa possibilità, a tratti remota e a tratti più vicina, che rende difficile distinguere la soglia tra l’allerta e l’abitudine, tra il monitoraggio e la rassegnazione.

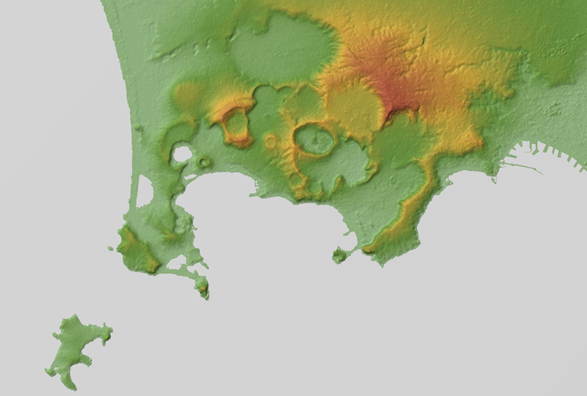

Quando si parla dei Campi Flegrei si parla di una caldera. A differenza del Vesuvio, che si impone come un cono visibile, drammatico, i Campi Flegrei si distendono in orizzontale, inglobando pezzi di città, quartieri, autostrade, e lo fanno in silenzio. Non c’è una vetta da osservare, ma una terra da ascoltare. Il vulcano è un’intera area urbana, e questo è già un paradosso. Il cratere è invisibile agli occhi, ma ben presente sotto le fondamenta.

Eppure, la percezione collettiva spesso si ferma a un’idea vaga. Il termine “bradisismo”, ad esempio, è entrato nel vocabolario locale come una sorta di fatalismo geologico. “Succede”, dicono. Ma quel “succede” contiene un intero mondo di microfratture, pressioni, degassamenti, deformazioni del suolo. Da oltre un decennio il terreno continua a sollevarsi. Le stime parlano di più di un metro complessivo nell’ultimo ventennio. A volte pochi millimetri al mese, a volte picchi più evidenti. E con il suolo, salgono anche le preoccupazioni.

Nel maggio 2023 una scossa di magnitudo 4.0 ha fatto tremare la zona. Era da quarant’anni che non si avvertiva qualcosa del genere. Nelle settimane seguenti, altre scosse più lievi hanno contribuito ad alimentare un senso di inquietudine. Le autorità hanno aggiornato i piani di emergenza. Il livello di allerta è rimasto giallo, ma la parola “attenzione” ha assunto un peso diverso.

La zona più esposta è quella di Pozzuoli, il cuore della caldera. Ma l’area coinvolta va ben oltre: Bacoli, Quarto, parte di Napoli ovest. Quasi mezzo milione di persone vive dentro quella che è stata, trentamila anni fa, una delle eruzioni più catastrofiche della storia del pianeta. È difficile da immaginare. La caldera dei Campi Flegrei si formò dopo un’esplosione che sollevò colonne di cenere fino alla stratosfera e sparse materiali vulcanici su mezza Europa. Da allora il vulcano non è mai morto: si è solo trasformato. Ha respirato, si è assopito, si è risvegliato.

Negli anni ’70 e ’80 due crisi bradisismiche costrinsero migliaia di persone a evacuare. All’epoca si sapeva molto meno, ma la percezione del rischio era più acuta. La città vecchia di Pozzuoli fu abbandonata per anni. Oggi, quella memoria è scolorita, mescolata alle nuove abitudini. Si è tornati a vivere, a costruire, a espandersi. E intanto, gli scienziati osservano.

L’INGV – l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – ha una rete capillare di strumenti sul territorio: GPS, sismografi, analizzatori di gas. Il vulcano viene tenuto sotto stretta sorveglianza, giorno e notte. Si misurano spostamenti infinitesimali, si tracciano grafici, si interpretano segnali. Ma il margine di incertezza resta. La scienza, per quanto avanzata, non è in grado di prevedere con certezza assoluta quando – e se – ci sarà una nuova eruzione. Può solo osservare i sintomi e riconoscere le tendenze.

E allora la domanda non è “se succederà”, ma “cosa faremo quando succederà”. Perché il vero nodo, come sempre nei disastri naturali, non è tanto l’evento in sé, quanto la capacità di risposta. I piani di evacuazione, la comunicazione pubblica, la fiducia nelle istituzioni. La trasparenza delle informazioni. La consapevolezza. Tutto questo fa la differenza tra una crisi gestita e una catastrofe.

Ma qui, nel cuore di un’area metropolitana complessa, con una densità abitativa tra le più alte d’Europa, la sfida è ancora più delicata. Come si evacua una città che poggia su un vulcano largo quindici chilometri? Come si costruisce un senso collettivo di preparazione senza cadere nell’allarmismo o nella negazione?

Ci sono esercitazioni, certo. C’è un piano nazionale, aggiornato nel 2019, che prevede un sistema di allerta progressiva. Ma c’è anche una realtà fatta di strade strette, di rioni fitti, di famiglie che non vogliono spostarsi, di scuole costruite sopra colate antiche. Una realtà in cui il tempo geologico si scontra con il tempo amministrativo, e in cui l’urgenza spesso si misura in mesi, mentre il vulcano lavora in millenni.

Ed è qui, in questo scarto, che si gioca tutto. Nel riuscire a vedere ciò che è nascosto, a prepararsi per ciò che è incerto, a immaginare scenari che speriamo non accadano mai, ma che dobbiamo comunque considerare. Perché i Campi Flegrei non sono soltanto un luogo: sono una possibilità, sospesa tra il passato e il futuro.

Giacinto RUSSO PEPE