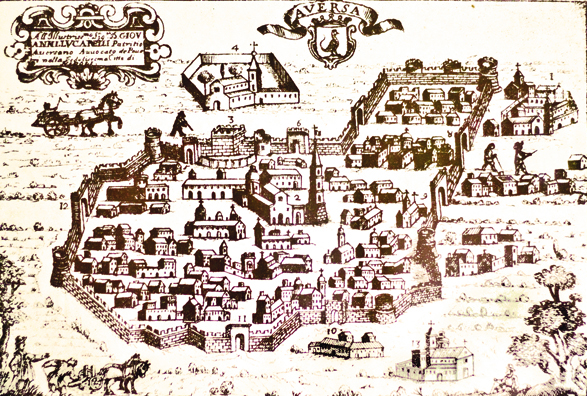

La comprensione dello sviluppo urbano di Aversa passa inevitabilmente attraverso lo studio della sua toponomastica, che riflette in modo significativo le trasformazioni storiche e sociali della città. L’analisi dei documenti medievali ci offre una visione straordinaria di come la struttura urbana si sia evoluta nel tempo, rivelando particolari interessanti sulle dinamiche di crescita e organizzazione territoriale. Il primo elemento notevole è il sistema viario concentrico che caratterizza l’impianto urbano. Questo schema non è frutto di un’unica fase di pianificazione, ma rappresenta l’accumulo di diverse espansioni successive. Il nucleo originario, probabilmente legato alla presenza di una piccola chiesa longobarda dedicata a San Paolo, si trovava in posizione strategica lungo l’asse mediano della centuriazione romana. Questo primo insediamento, protetto da una semplice trincea difensiva, costituì il punto di partenza per lo sviluppo successivo. L’arrivo dei Normanni segnò una svolta significativa nell’organizzazione spaziale della città. La costruzione di una “motta,” una collinetta artificiale utilizzata come base difensiva, influenzò profondamente l’assetto viario del centro abitato.

La curvatura dell’asse nord-sud, ancora visibile oggi, sembra essere una diretta conseguenza della presenza di questa struttura militare primitiva. Quando, intorno al 1059, si decise di edificare la nuova cattedrale, la motta fu rimossa, ma lasciò un’impronta permanente nella conformazione urbana. La crescita della città seguì una logica di ampliamenti concentrici ben definiti. Il secondo anello viario testimonia il primo significativo incremento dimensionale, avvenuto probabilmente in concomitanza con l’ampliamento della cattedrale.

Questa espansione, che raddoppiò praticamente la superficie urbana, fu resa necessaria dall’afflusso continuo di nuovi abitanti, tra cui mercanti, artigiani e gruppi minoritari come gli Ebrei. L’area esterna alle mura originarie divenne rapidamente uno spazio vitale per lo sviluppo della comunità. Le distruzioni del 1135 ad opera di Ruggero II segnarono un momento cruciale nella storia urbanistica cittadina. La ricostruzione post-bellica non si limitò a ripristinare l’antico impianto, ma portò a un quadruplicamento della superficie urbana. Le nuove mura inglobarono interi quartieri precedentemente esterni, come quelli intorno alle chiese di San Giovanni e Sant’Andrea, creando una città radicalmente diversa nelle dimensioni e nell’organizzazione.

L’importanza delle porte cittadine emerge chiaramente dall’analisi toponomastica. Ogni accesso principale assumeva il nome dalla chiesa più vicina: Porta Sant’Andrea, Porta Santa Maria, Porta San Giovanni, Porta San Nicola e Porta Nuova. Queste aperture non erano solo punti di passaggio, ma veri e propri riferimenti topografici attorno ai quali si organizzava lo spazio urbano ed extraurbano. Documenti dell’epoca mostrano come proprietà e terreni venissero identificati in relazione alla loro vicinanza a queste porte. Particolarmente significativo è il caso del mercato del sabato, un elemento urbano stabile che rimase sempre al di fuori delle mura cittadine. La sua persistenza nello stesso luogo, già attivo prima del 1070, dimostra l’importanza economica dell’area. La crescita del mercato portò alla costruzione della chiesa di Sant’Andrea nel 1094, destinata a servire la nascente comunità suburbana. Questa area commerciale divenne gradualmente un vero e proprio quartiere, tanto che nel XII secolo si parlava già di “suburbium mercati sabbati”.

L’organizzazione dello spazio urbano rifletteva anche considerazioni igienico-sanitarie avanzate per l’epoca. Attività potenzialmente dannose per la salute pubblica, come la lavorazione delle pelli e la manipolazione del pesce, venivano deliberatamente allontanate dal centro abitato. Si svilupparono così specifici quartieri periferici dedicati a queste attività: il “suburbium piscatorum” per i pescatori e il “suburbium scorciariorum” per gli artigiani della concia. Questa separazione funzionale contribuì a migliorare le condizioni di vita all’interno della città. La distribuzione delle aree libere all’interno del tessuto urbano rivela interessanti aspetti economici e sociali. Nei primi decenni successivi alla ricostruzione del 1135, si registrano numerose zone dismesse, probabilmente conseguenza delle distruzioni belliche o dell’inglobamento di aree precedentemente esterne. Questi spazi vuoti diventarono oggetto di speculazione immobiliare, come dimostrano le alte valutazioni riportate nei documenti notarili. Una piccola porzione di terra vicino alla cattedrale, ad esempio, raggiungeva valori considerevoli. L’analisi toponomastica evidenzia anche la progressiva trasformazione delle chiese suburbane in parrocchie vere e proprie.

Questo processo, che interessò edifici antichi come San Giovanni (documentato come parrocchia nel 1140) e strutture più recenti come San Nicola e Santa Maria a Piazza, testimonia la continua espansione demografica della città. La promozione di queste chiese a parrocchie rispondeva non solo a esigenze spirituali, ma anche alla necessità di organizzare il territorio in unità amministrative più efficienti. L’influenza del castello normanno, pur non documentata direttamente nei testi prima del 1144, doveva essere significativa nell’organizzazione urbana. La sua posizione strategica, probabilmente a ridosso delle nuove mura, rappresentava un elemento di controllo fondamentale sulla popolazione cittadina. La cautela di Ruggero II nel permettere la ricostruzione della città si manifestava anche nella scelta di mantenere un forte presidio militare in prossimità degli abitanti. Lo sviluppo urbano di Aversa mostra una particolare attenzione alla razionalizzazione dello spazio. I nuclei abitativi si addensavano intorno alle chiese, creando naturali quartieri di riferimento.

Al contempo, le aree commerciali e artigianali si organizzavano lungo le direttrici principali che si irradiavano dalle porte cittadine, facilitando i collegamenti con il retroterra capuano e garantendo un flusso costante di merci e persone. L’eredità di questo complesso processo di sviluppo urbano è ancora visibile oggi nella struttura della città. Gli anelli concentrici, le porte storiche e i quartieri specializzati testimoniano un approccio organizzativo che bilanciava esigenze difensive, economiche e sociali. La toponomastica medievale, lungi dall’essere un semplice repertorio di nomi, costituisce una preziosa mappa delle trasformazioni che hanno plasmato Aversa nei secoli, riflettendo le dinamiche di potere, le necessità pratiche e le aspirazioni della comunità locale.

Oggi, grazie all’analisi critica dei documenti sopravvissuti, possiamo ricostruire con precisione questa affascinante evoluzione urbana. La toponomastica medievale di Aversa non è solo un catalogo di nomi, ma un vero e proprio archivio vivente che racconta la storia della città attraverso i suoi luoghi e le sue trasformazioni. La comprensione di questi elementi è fondamentale per apprezzare appieno l’identità storica di Aversa e per preservare adeguatamente il suo patrimonio culturale.

Giuseppe CRISTIANO